#24 – As ficções de cada dia

Quando penso em memória, quase sempre penso em: ficção. Durante muito tempo, escrevi como uma tentativa de guardar as coisas, impedir que elas desaparecessem. Eu precisava de alguma solidez naquela areia movediça do esquecimento, algum registro que me salvasse da sensação de ver os acontecimentos se dissolvendo. Lembro que, na adolescência, eu me pegava pensando “eu quero lembrar disso, vou fazer um esforço pra lembrar disso” diante de muitas cenas que, no fim das contas, não foram lembradas. O tempo, esse tsunami, arrasta quase tudo. O que fica, às vezes, é pequeno, singelo, fragmentos desencontrados que a gente tenta juntar de alguma forma que faça sentido.

Meu pai morreu 8 anos atrás e eu ainda sinto uma fisgada de incômodo quando percebo que não consigo mais lembrar da risada dele. Tenho dificuldade de lembrar da voz. Por outro lado, lembro que, como ele andava sempre com o chaveiro pendurado na calça jeans, eu reconhecia que ele estava chegando pelo barulho das chaves no corredor do prédio. Até hoje, quando ouço esse barulho, por um minuto penso que ele vai entrar pela porta.

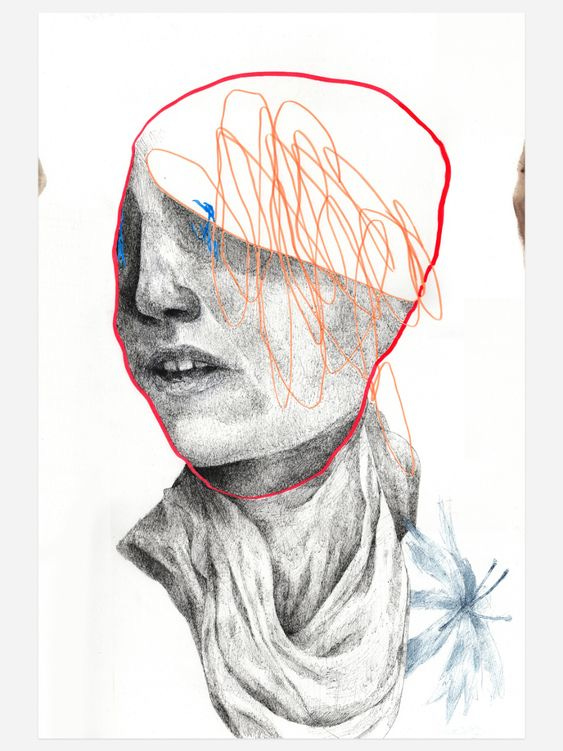

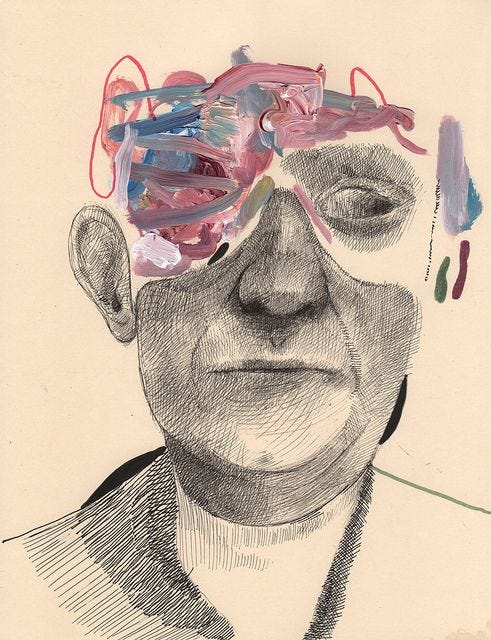

Lendo O lugar, da Annie Ernaux, tenho lembrado muito do meu pai. E tenho pensado no que eu seria capaz de escrever sobre os 24 anos que passei com ele. Do que eu seria capaz de lembrar. O que eu inventaria, jurando que estou lembrando. A autoficção — essa categoria literária meio ame-ou-odeie — me interessa justamente por isso: porque ela reside num lugar de interseção entre invenção e lembrança. Entre realidade e ficção. E toda memória é, em parte, ficção. Depois de contar uma mesma história tantas vezes, começa a ficar difícil identificar o que de fato aconteceu naquele momento e o que foi projetado posteriormente. Que partes da história não foram se perdendo, falas que caíram no esquecimento, detalhes sutilmente acrescentados? Quanto daquilo que lembramos não é uma tentativa nossa de reparar brechas, de dar sentido a acontecimentos passados? Quanto do que lembramos não é contaminado pela forma como gostaríamos de lembrar?

Eu escreveria longos romances e teses sobre a memória. Amo livros que falam do assunto. Gosto de escrever contos em que personagens contam acontecimentos longínquos (e por isso se tornam narradores não confiáveis da própria história). A verdade é que sempre tem qualquer coisa de vida real na literatura e qualquer coisa de literatura na vida real. Daí o meu fascínio não só pela autoficção, mas também pelos diários — espaço em que os acontecimentos pequenos e bobos da vida cotidiana ganham ares de preciosidade e se misturam a qualquer coisa de ficcional. Somos todos narradores não confiáveis da nossa própria história.

Percebi muito isso quando, meses atrás, entrei em contato com uma psicóloga nova. Acabei não seguindo adiante, mas chegamos a marcar uma primeira sessão e eu fiquei pensando: como eu posso dar a essa mulher um panorama dos meus 32 anos de vida em uma primeira sessão pra ela ter uma ideia de onde está se enfiando? O que narrar? O que deixar de fora? O que eu considero primordial na linha do tempo da minha vida, o que me fez chegar a esse lugar de agora? Eu já estive em muitos consultórios de terapeutas, já tenho uma pequena coleção de fatos que eu tiro da bolsa no automático assim que sento no divã. São histórias que já contei e recontei diversas vezes, de forma que a minha narrativa vai se sobrepondo às narrativas anteriores e eu me afasto cada vez mais do acontecimento propriamente dito. Será que foi mesmo assim? Ou eu venho contando essa história há tanto tempo que já me apeguei a ela?

Na época em que encontrei essa psicóloga, lembro de ter comentado com alguém que achava um saco esses começos. Que inferno ter que atualizar a pessoa sobre todas os desastres que já passaram pela minha vida, que inferno ter que contar outra vez as mesmas histórias, ter que chorar outra vez nos mesmos pontos. Depois percebi que até mesmo essa seleção do que contar e do que não contar já é, por si só, o começo de um processo terapêutico. Selecionar o que narrar e escolher de que forma recontar o que se passou também diz muito sobre o que estamos escolhendo lembrar. Ou sobre que ficções estamos construindo a partir do que nos aconteceu.

Novidades comemorativas

Desde que a newsletter chegou a 500 assinantes (agora já somos quase 700, ai meu coração), andei pensando numa forma de comemorar a construção desse pedacinho de terra no meio da internet. Então conversei com as meninas da marisco edições e: até o dia 30/11, os leitores da Café com caos vão ter 13% (!) de desconto em todo o site da marisco usando o cupom MARISCAOS13.

Em breve, também vamos ter collabs bem legais e uma outra parceria bacana. Espero que vocês gostem. :)

Li, assisti, encontrei

Depois de umas 2 semanas, enfim terminei Dahmer. É uma série obviamente pesada, parecia que cada episódio me sugava, então eu precisava ver um pouco, parar, respirar, me distrair com outras coisas e só depois voltar. Cheguei a pensar em não assistir quando soube que os familiares das vítimas não apoiaram a série, mas o primeiro episódio me prendeu o suficiente pra me fazer ir até o final.

Dahmer não é só mais uma série sobre a vida de um serial killer. Do tipo que tenta mostrar o que aconteceu pra que ele virasse aquele monstro, etc. etc. É claro que, sim, ao longo da série, acompanhamos uma sucessão de eventos que podem ter contribuído pra construção de um assassino: as discussões em casa, a falta de afeto, a solidão, a incapacidade de firmar qualquer vínculo. Nada disso por si só forma um assassino, mas — depois de tantos anos falando sobre serial killers — não sei se nós temos qualquer resposta definitiva sobre o que faz essa chave virar, o que faz alguém cruzar essa linha.

Seja como for, o ponto alto da série não está na tentativa de entender o que fez com que o Dahmer se tornasse o Dahmer, mas em mostrar que ele só matou 17 pessoas porque a sociedade permitiu que ele fizesse isso. Enquanto a vizinha negra ligava milhares de vezes pra denunciar o cheiro estranho e os gritos que escutava, a polícia seguia ignorando. Ser branco e matar principalmente jovens negros e gays — vidas duplamente descartáveis — garantiu a Jeffrey Dahmer o passe livre pra seguir impune por muitos anos. Não à toa, as cenas mais terríveis da série não são as que retratam os assassinatos, mas as que apontam como essas mortes poderiam ter sido evitadas.

No último episódio, um juiz delibera se o cérebro de Dahmer deve ser estudado ou não e diz que nós nunca saberemos exatamente o que fez com que ele matasse tantas pessoas. Mas o que a série deixa claro é que ele matou porque pôde matar. Porque encontrou um caminho livre, fácil, desimpedido. Porque seus alvos eram considerados descartáveis, desimportantes. Porque, enquanto a filha negra de Glenda é presa por jogar a câmera de um cara no chão, um homem branco como Dahmer é parado com vários corpos desmembrados no banco traseiro e a polícia sequer cogita investigar.

Mais do que uma série que se debruça sobre os fatores que contribuem pro surgimento de um serial killer — como tantas outras, porque nós somos mesmo desesperados pra entender o que faz alguém deixar de ser humano —, Dahmer: Um canibal americano evidencia que serial killers também são produtos de um sistema permissivo que considera certas vidas mais valiosas que outras.

Esquecer o medo

Semana que vem temos eleição e só o que me resta é aproveitar o gancho dos dois textos dessa edição pra lembrar: votem também pelas vidas que são sistematicamente consideradas menos valiosas que outras. Pelas vidas de quem anda fazendo sopa com ossos porque não tem dinheiro pra carne, de quem segue nas filas dos hospitais públicos, vidas de pessoas LGBT, negras, indígenas. E também pela memória dos 700.000 brasileiros que foram considerados descartáveis por um governo que — podendo comprar as vacinas logo e salvar muitas dessas vidas — preferiu fazer pouco caso da doença, ignorar dezenas de e-mails da Pfizer e imitar quem morria de falta de ar.

Esse outubro parece que durou mil anos, estamos todos acabados, cansados, apavorados, enojados, irritados. Mas vambora que, aconteça o que acontecer, a luta continua. Não temos tempo pra neutralidade.

Adorei o texto, tenho apreço por diários e memórias. Escrevo muito nos meus cadernos para registrar a vida, os tempos que vivo, meus desejos. Gosto de revisitar. Sobre Dahmer, não tive coragem. Tenho dificuldades fortes de acompanhar produções visuais sobre racismo, me dói a alma, mas acho importantissimo essas denúncias.

Queria escrever um pouquinho mais que isso, mas seu texto me emocionou muito, principalmente a parte do seu pai. É um vazio engraçado o que as pessoas que vão deixam na gente e às vezes eu queria saber lidar melhor com os meus